- TOP

- 不動産を売買される方

不動産を売買される方

一般個人の不動産購入は、不動産・住宅業者の実勢価格に従って行われることが通常です。 このシーンでわれわれ不動産鑑定士や不動産鑑定評価書が用いられることはあまりありません。 一方、企業が不動産やテナントなどを購入する場合は、不動産鑑定士が活躍します。個人の場合と異なり、企業の不動産売買では、緻密な地価動向をチェックし取引のタイミングが適正か、中長期的に見ると価値はどのように推移するかの高度な情報が必要になります。 また、取引を任せる業者選定も厳密にされるべきです。 毎年発表される「公示価格」(地価の定点観測)を担当している不動産鑑定士に意見を仰いで、地価動向を適確に把握したり、業者を選ぶ際に、「高い」「安い」を判断する基準を捉えておく必要があります。 このように企業における不動産活用では、不動産鑑定士や不動産鑑定評価書が必要となる場合が多くあります。 なかでも、企業間、企業・役員間における不動産売買の時には、適正価格の把握が必須です。第三者が入らない分、 当事者間の恣意的な価格に取引されがちです。鑑定評価書に基づく売買をすれば、後にもめることや、税務調査に対する説明ができます。 実際の売買事例を見てみます。

同族間売買事例

愛知県名古屋市のA商事会長の引退に伴って、退職金代わりとして自社所有の物件を売却したいが、いくらで売却するべきか知りたい

売却適正価格は6,515万

オーナー会社の場合、両者が当事者であるため、不動産を好きな値段で売却することは通常可能です。

しかし、対会社、対税務署調査の体裁を整え、後々にモメることがないように、不動産鑑定評価書により適正な売却額を出すことが望ましい。

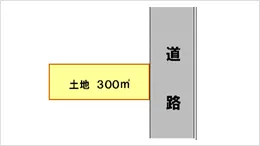

| 所在地 | 名古屋市●●区 |

|---|---|

| 用途地域 | 第2種住居地域(建ぺい率60% 容積率200%) |

| 土地面積 | 300㎡ |

| 道路 | 東側幅員16m舗装県道 |

| 概要 | 間口10m 奥行30m |

- 取引事例比較法と収益還元法を適用し、かつ地価公示価格などを規準としました。

- 過去に物件取引のあった4つの物件を比較した結果、近隣地域の標準画地の比準価格を215,000円/㎡と判定しました。

- 次に、土地残余法による収益還元法を適用し、仮にその不動産に賃貸住宅を建てた再の賃料収入を想定し、近隣地域の標準画地の収益を198,000円/㎡と算出しました。

- 最終的に、これら3つのアプローチから地価公示価格等を規準として求めた価格との均衡に十分留意の上、比準価格を採用し、近隣地域の標準画地価格を215,000円/㎡と決定しました。

- あとは、対象不動産の個別的要因を考えます。画地条件、街路条件、交通条件、環境条件、行政的条件等を加味して格差率を1.01と判定しました。

- 結果、215,000円/㎡×1.01×300㎡≒65,150,000円